近期,中国科学院合肥物质院固体所环境材料与污染控制研究部黄行九研究员团队研发了包含固体接触材料、传感器阵列、微流控芯片、信号转导与处理及数据可视化等多个模块的全集成多路腕表,实现了对汗液中多种生理离子(K+,Na+和Ca2+)的实时可靠监测。相关研究成果发表在国际期刊ACS Nano上。

无创识别汗液中的电解质离子对于诊断医学疾病具有重要意义,为评估人体健康提供了关键的信息。当前,虽然多种纳米材料已被用于制造汗液传感器的核心组件——固体接触,并在实验室环境下展现出了出色的分析能力,但这些材料在真实场景中对汗液离子进行实时监测的可靠性尚未得到充分验证和全面考量。此外,目前研发的一些多模块集成可穿戴设备,过于注重模块间的协调性,却往往采用市面上已有的简单材料作为固体接触,这在一定程度上削弱了固体接触在提高汗液传感器性能方面的核心作用。传感芯片的稳定性对其应用效果和使用寿命有着至关重要的影响,是确保传感器能够长期稳定运行的基石。因此,如何设计一个稳定的固体接触界面,将多个模块完全集成到一个汗液传感器中,并实现同时对多个目标离子的高稳定性监测,仍然是一个巨大的挑战。

基于上述问题,固体所研究团队设计研发了具有丰富微纳结构的SnS-MoS2异质结等高效的离子敏感膜材料(ACS Sens. 2024, 9, 1, 415-423),发现异质界面可加速电子传递并同时抑制界面水层的特性,实现了实验室条件下具有极低电位漂移的Na+长期稳定检测(1.37 μV/h,24 h)。此外,研究团队开发了长期电位漂移仅为1.23±0.13 μV/h(24 h)的CunS固体接触材料,固-固界面的X射线吸收精细结构(XAFS)光谱结果阐明了离子选择膜中亲脂阴离子(TFPB-)参与CunS氧化还原反应的转导机制,为设计亲脂阴离子触发离子-电子转导的氧化还原材料提供了有效的策略(Anal. Chem. 2024, DOI:10.1021/acs.analchem.4c00590)。

在前期工作基础之上,研究团队聚焦电位传感芯片的核心模块——固体接触界面,设计了具有高界面稳定性的多层孔交联氮掺杂多孔碳微球作为固体接触材料,保障了传感界面的稳定性。同时,结合计算机断层扫描技术和固-固界面电位扩散模拟,发现其存在极低的界面扩散电位和高界面电容,证实了多层孔交联氮掺杂多孔碳微球的良好固体接触潜力。

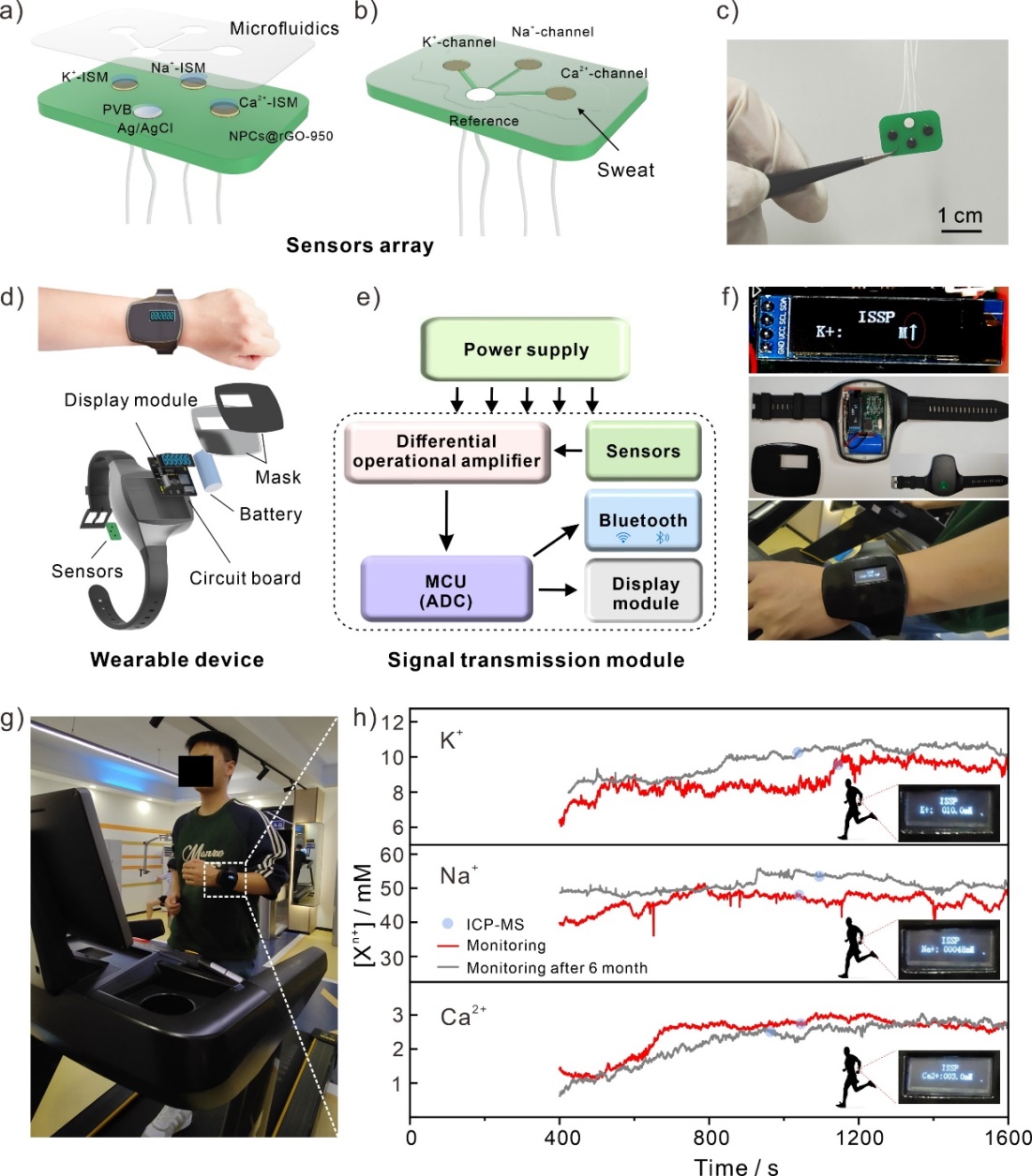

基于上述研究,研究团队进一步开发了基于多层孔交联氮掺杂多孔碳微球传感器阵列的多路腕表,包含固体接触、传感器阵列、微流控芯片、信号转导、信号处理、数据可视化等多个模块,可同时高度选择性地稳定监测K+、Na+和Ca2+离子,实现了对人体汗液中K+、Na+和Ca2+离子浓度可靠的实时监测。该多路腕表即使在放置半年后,仍能实现对人体汗液中的K+、Na+和Ca2+离子的可靠监测,其稳定性远远超过其它传感芯片,具备优异的长期使用性。该研究中综合考虑材料设计、界面机理研究、传感器芯片量产、模块化完全集成等因素的开发策略,为推动多种技术融合的可穿戴电化学汗液传感器提供了更多可能性。

固体所博士生蔡鑫、夏瑞泽和硕士生刘子豪为论文的共同第一作者,黄行九研究员、李培华助理研究员和杨猛副研究员为共同通讯作者。该研究工作得到了国家重点研发计划项目、中国科学院青年创新促进会及国家自然科学基金项目等的资助。

论文链接:

https://doi.org/10.1021/acsnano.3c13035

https://doi.org/10.1021/acssensors.3c02185

https://doi.org/10.1021/acs.analchem.4c00590

图. 监测汗液中电解质离子的全集成多路腕表:(a-c)三通道传感器阵列示意图和相应的光学照片;(d)全集成多路腕表的爆炸图;(e)包括电源管理、信号转导、处理、有线/无线传输到用户界面的传感器阵列传输组件的系统示意图;(f)志愿者佩戴的腕表以及相应内部的光学照片;(h)佩戴腕表的志愿者实时运动测试时的K+、Na+、Ca2+分析结果(红线)、半年后的监测结果(灰线)、相应的ICP-MS测试结果(圈)和显示实时监测模块照片(插图)。