近日,稳态强磁场实验装置(SHMFF)用户南方科技大学吴留锁、梅佳伟团队与浙江大学汪臻涛、中国人民大学于伟强、澳大利亚核子科学与技术组织(ANSTO)于德洪等国内外学者合作,利用SHMFF 所属多频高场电子自旋共振谱仪(MFHF ESR),在三角晶格自旋阻挫量子磁性材料Na₂BaNi(PO₄)₂的研究中取得了重要突破,首次直接观测到双磁振子束缚态的玻色-爱因斯坦凝聚。相关研究成果发表在国际期刊Nature Materials上。

基于费米子配对凝聚形成的超导体是凝聚态物理的重要研究对象。因此,研究量子材料中准粒子的配对行为以及准粒子对相干而产生的相变,是理解包括超导等宏观量子现象机理的重要基石。与费米子类似,量子材料中自旋的集体激发—自旋波(磁振子)作为玻色子,也可以在温度、磁场等调控手段下发生凝聚相变而产生全新的物态。理论上,双磁振子(two-magnon bound state)配对后,作为一类全新的玻色子集体激发,在量子材料中会与常规的单磁振子共存,并在特定条件下比单磁振子更早地发生凝聚相变,从而产生自旋向列序这一类“隐藏序”。然而,无论是双磁振子凝聚相变,还是自旋向列序,迄今没有直接的实验证据发现它们存在于已知凝聚态体系中。

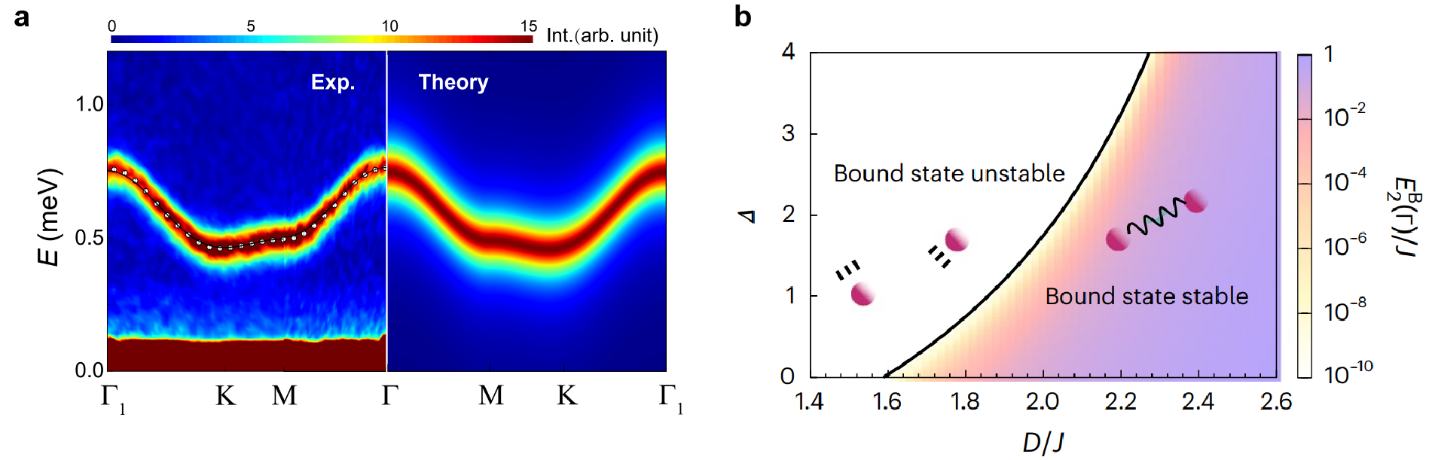

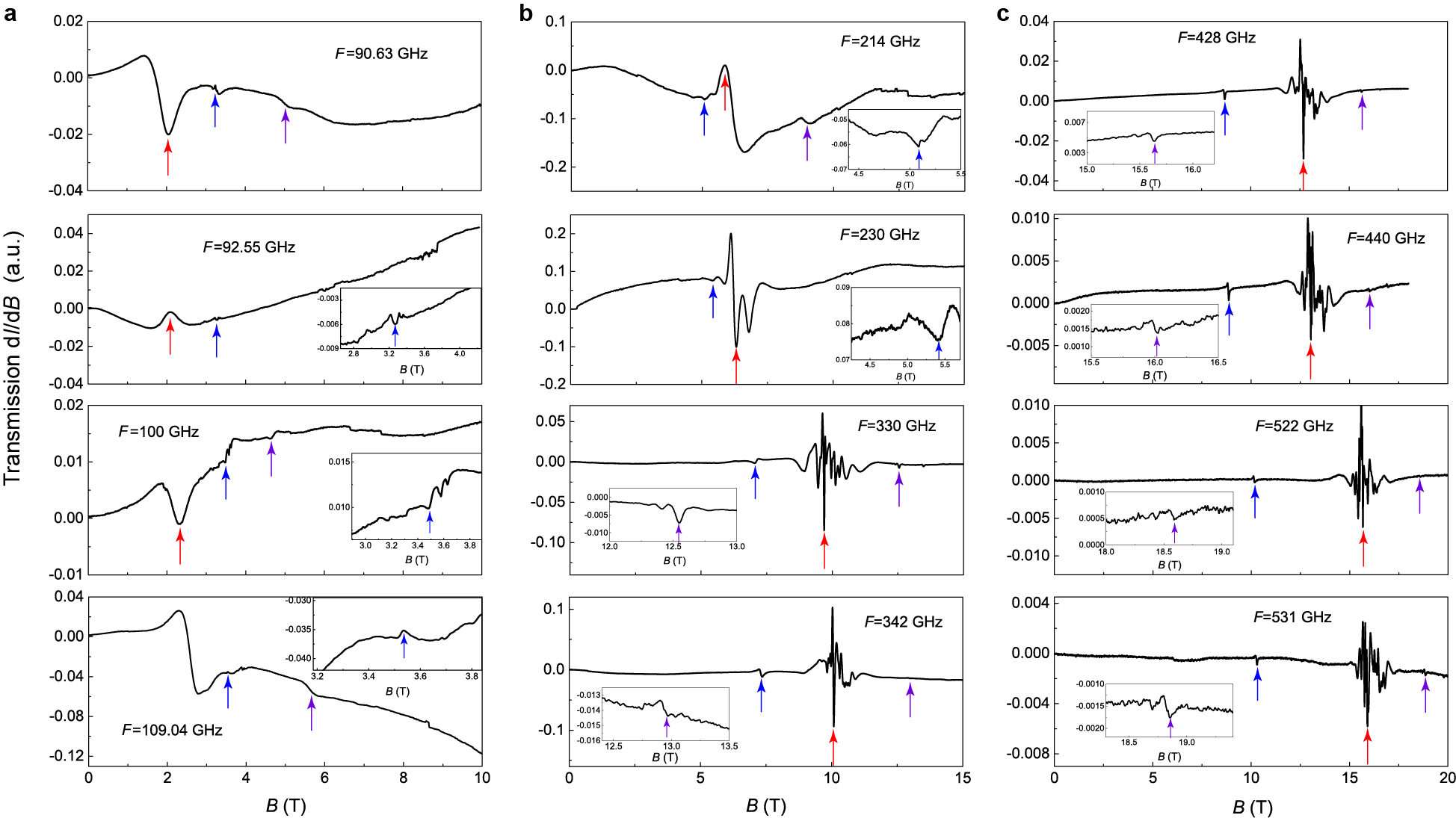

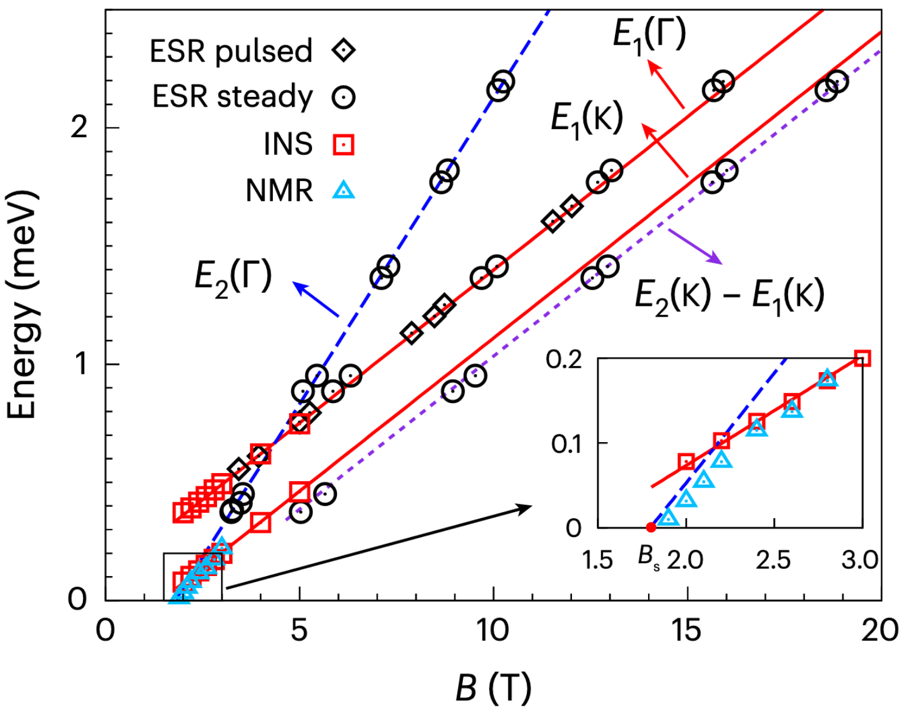

在此项研究中,吴留锁课题组与梅佳伟、于德洪教授团队合作首先进行了自旋S=1三角晶格材料 Na₂BaNi(PO₄)₂ 极低温热力学与中子散射的研究。基于实验得到的相图与中子散射数据(图1a),汪臻涛课题组建立了相关的微观模型,发现双磁振子束缚态在反铁磁三角晶格模型中可以通过单轴各向异性稳定存在(图1b),并定量预言了双磁子束缚态在不同磁场下的能量变化(图3蓝色虚线)。但是,由于选择定则的存在,双磁振子束缚态在常规的中子散射实验中无法被直接观测到。因此,汪臻涛课题组提出了转角测电子自旋共振(ESR)的方案以克服选择定则,最初在脉冲场高频ESR实验中观测到与中子衍射吻合的单磁振子激发,但始终没有测到双磁振子束缚态;研究团队通过特别的角度设计和SHMFF所属稳态MFHF ESR的实验测量,从90GHz到531GHz(扫场0-20T)的一系列频点中顺利观测到了双磁振子束缚态的微小信号(图2蓝色箭头),并发现其精确地落在理论预测的能量上(图3空心圆),该实验结果为证实双磁振子束缚态的玻色-爱因斯坦凝聚提供了关键的实验证据;并且其随磁场的改变严格按照理论预言,外推至饱和场量子相变点。

在于伟强团队的支持下,通过极低温(低至30mK)核磁共振实验(图3空心三角),吴留锁团队进一步确认了双磁振子束缚态在更低能量下仍然按理论预期发生玻色-爱因斯坦凝聚。这一发现预示着玻色子配对的自旋向列序在该体系的饱和磁场之下存在,为探索新型量子态和复杂相变机制提供了全新视角。

南方科技大学、大湾区大学物质科学学院助理教授盛洁明博士为论文的第一作者。南方科技大学吴留锁、梅佳伟,浙江大学汪臻涛,中国人民大学于伟强,澳大利亚核子科学与技术组织于德洪为论文的共同通讯作者。中国科学院合肥物质院强磁场中心童伟、张志涛和马龙为高场ESR测试提供了指导与帮助。该项研究工作得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金等项目的支持。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41563-024-02071-z

图1. a非弹性中子散射观测到沿着高对称方向的自旋波(T=60mK,B=5T)以及利用自旋波理论对中子散射数据的拟合。b通过理论计算得到的三角晶格自旋S=1模型中双磁振子束缚态的稳定区间。横轴与纵轴分别是单离子各向异性与交换各向异性的强度

图2. SHMFF测量得到的 ESR 谱 (T=2K),磁场方向与 𝒄 轴倾斜 6◦。红色、蓝色和紫色箭头标记的信号分别表示 Γ 点的单磁振子激发、Γ 点的双磁振子束缚态,以及从单磁振子态到 K 点双磁子束缚态的有限温度激发

图3. 计算(实线与虚线)与实验测量(空心符号)得到的单磁振子与双磁振子束缚态激发能量