基于电介质材料的储能电容器具有超快充/放电速率和高可靠性,已成为高功率设备的重要组成部分。近期,中国科学院合肥物质院固体所团队杨兵兵研究员与清华大学林元华教授、南策文院士、松山湖材料实验室马秀良研究员以及澳大利亚卧龙岗大学张树君教授等合作开展了反铁电储能研究,提出极化构型阻挫设计新策略,提升了反铁电体储能性能,相关研究成果发表在《自然》杂志(Nature)上。

反铁电材料,因其具有反平行极化构型,在电场作用下能发生反铁电到铁电的相转变,展现出近零的剩余极化值和高极化强度,是电介质储能材料的理想选择。然而,其较低的反铁电-铁电相转变电场以及铁电态的高回滞损耗,一直限制着能量密度和效率的提升。

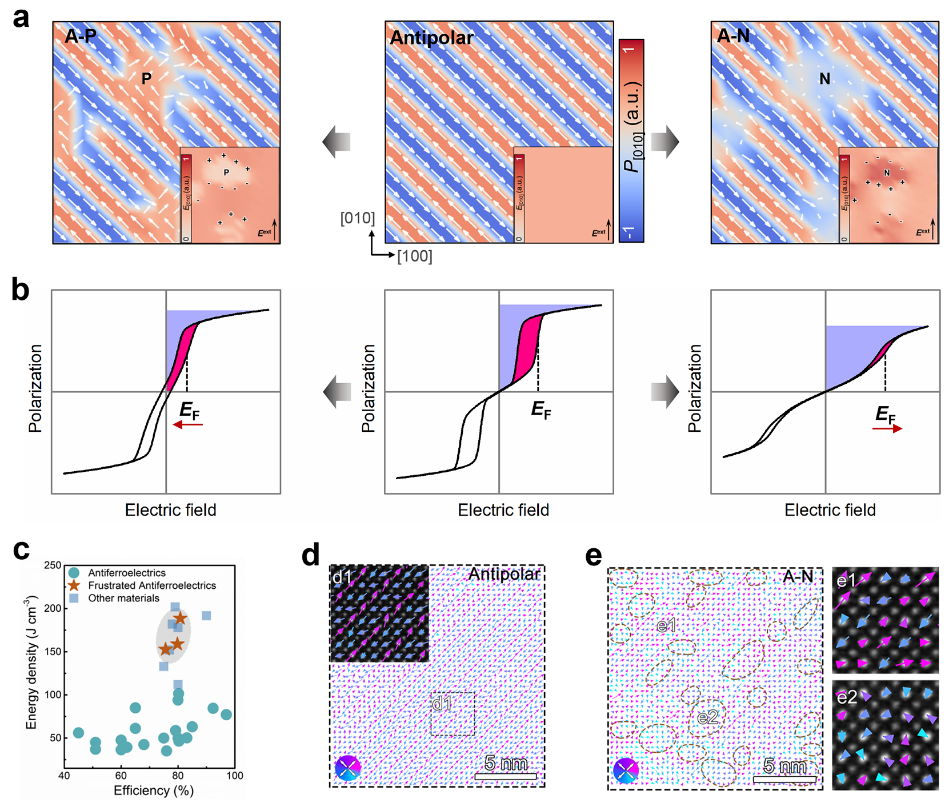

针对这一问题,研究人员在深入分析反铁电材料物理机制的基础上,提出了一种新的极化构型阻挫设计策略。他们通过在反铁电中引入非极性或极性组分,成功调控了反铁电-铁电相变场与回滞损耗。理论研究表明,构建局部阻挫微区导致极化不连续,诱导产生界面净电荷,形成了局部的内建电场。对于非极性微区阻挫的反铁电(A-N)结构,内建电场降低了反铁电区真实电场强度,从而延迟了反铁电-铁电相转变。撤去电场后,无自发极化的非极性区通过静电能效应带动反极性区快速恢复,减小了回滞损耗;而极性微区阻挫的反铁电(A-P)结构显示了相反的结果(图1a,b)。

在实验方面,研究团队基于经典的反铁电锆酸铅,构建了不同阻挫极化类型的反铁电体系,实验结果与理论预测高度一致,充分证明了阻挫设计的有效性。得益于A-N结构中更稳定的反铁电性和低回滞损耗,研究团队实现了高达189 J/cm3的超高储能密度和81%的储能效率(图1c)。进一步的电镜结构表征表明,相对于长程反平行序结构的锆酸铅(图1d),通过非极性顺电相的引入,长程反平行序被破坏形成了反极性与非极性共存的阻挫结构(图1e),证明了阻挫结构存在的真实性。

该研究不仅为电介质储能材料研究提供了新思路,还从理论上为电介质材料的极化构型设计提供了新的策略,可拓展到电卡、压电等研究领域。上述研究成果也被 Nature 期刊在News & views专栏报道。

该研究得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金等项目的支持。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41586-024-08505-7

图1. 反铁电体极化构型设计与储能性能提升。